大语言模型愈发强大的当下,许多自媒体内容都开始应用AI辅助写作。毕竟他写的快,而且看上去也相当符合逻辑,这种可以提高生产力的做法逐步被推广开来,从而创造了数不清的互联网文本。

尽管在种种自媒体的舆论营造下,当下的AI仿佛成为一尊全能的写作神像,只要信徒向他表达需求,神像便会仁慈地降下恩典,送来一段天衣无缝的文本,以供祷告者观摩和利用。但我们知道:这种舆论终究是自媒体所营造的。部分自媒体受限于自己的认知和能力,无法有效辨别AI所生产的文本,因此他们会认为那文本是好的,是伟大的,是以人类的肢体所不能触碰的。

然而事实并非如此。

至少就当下的情况而言,大语言模型依然有许多的缺陷。它终究是人的造物,而不是人类生活的造主。比如,Ds的幻觉异常严重,它会在文学文本中堆砌各种毫无实际意义的细节,在历史学语段中夹杂乱七八糟的出处,在哲学句子中单纯地堆砌各种哲学黑话——这一切都是人类所不会去做,甚至不屑于去做的。

对于熟悉AI和文本写作的人而言,Ds的各种语癖也是十分明显的。他喜欢莫名其妙的用各种转折,喜欢在句子中加入“实是”、“竟是”等各种口头禅,更喜欢在和科幻毫不相干的要求之下,莫名其妙蹦出几句“区块链”和“量子力学”。

当然,这似乎是无伤大雅的。这种AI文本甚至具有某种特殊的观赏性,可以供人们把玩和娱乐。就像科技发展在历史上无数次像我们所展示的那样:火药用来制作烟花,固然美丽、浪漫,但它所产生的实际生产力,依旧不如炸开山石,疏通道路的同类们。在这一点上,大语言模型和火药有所不同,因为显然,它更多地,将科技的触手以一种前无古人的姿态深入了人文社科领域,这时候究竟会发生什么,归根到底,取决于我们,我们人类自身的选择。

1

史料污染:一种可能的赛博传染病

上面是笔者让AI写的文章段落,就以此为例,让我们单纯以文本的角度来分析一下AI的史料造价是会是什么样子的。

看吧,它批判起自己来也似乎头头是道的,但他这种批判反倒构成了他自己文章的一种最佳的注脚:尽管它的批判并没有讲到点子上,但它至少给我们提供了用于批判的文本,使笔者不需要以对抗性的方式从某些历史公众号上寻找文章。

如果读者对于如何鉴别AI文本有所好奇的话,下面的内容应该会对你有所帮助:

首先就是DeepSeek最喜欢说的“当……时”,这是一种口癖,也就是DS习惯性的语言,是的,AI也有习惯——也许这种语言习惯会随着科技产品的迭代而发生某种改变,但就目前而言,它暂时是固定的。

然后就是引号的使用,很多时候真人写文章是较少像他这样频繁的使用引号的,因为ds要对汉语的官方语法严格遵照,但事实上,一个活着的语言,他的语法必然是不断变化的。这种文本传统上的迂腐和守旧,恰恰为当代人分析AI文本提供了某种优势:黑死病这种词汇确实应该打引号,但笔者相信,大部分人在写作历史文本的时候,不会吧这个严格意义上需要的引号加上去。

其次就是破折号了,我实在不理解为什么这么喜欢用这种符号——也许是因为他确实借鉴了open AI开源的某些代码的原因——毕竟这种符号是英语当中较为喜爱的逻辑。笔者本人是一个喜欢用破折号的人,但也没有像AI一样在所有不同类型的文本中反复使用。

还有就是一些细节上面的堆砌,这一点笔者相信不需要过多的强调。我们这篇文章主要是关于史料的,那么就让我们看看AI提供的这些史料有些什么问题吧。

上面说15世纪古腾堡印刷术普及冲击了教会的权威。这是事实,但人类一般不会这样写,尤其是排比的堆砌,最幽默的又来了,笔者也是一个喜欢用排比句的人——不过这种“惊恐地发现”某些事情的克苏鲁式描写,的确是ds所喜爱的。

我们可以看到,有时候在AI生成的文本里面,人是可以淘到一些宝的,比如这句话“AI生成的认知雾霾更具渗透性,它既不像手抄本错误,带有可溯源的个体特征,也不是传统为史存在明显的主观动机”。不过这句话在笔者看来依旧是过分的规整和死板了,很难从其中看到灵动的人类思辨——但无论如何,这确实表达了笔者所需要强调的一点:AI生成文本的危险性。AI对自己比较严苛,不过笔者对于新事物倒是持开放态度,不过这一点容后再叙。

还是让我们回到它所生成的这一篇文本上来吧:接下来就是纯粹的造谣了。

他说南京大学数字人文中心的研究显示某些被AI误读的《史记》段落,还会在半年后反向渗入古籍数据库的注释系统。这可能吗?毕竟我在对话要求当中明确指出,回复应与ds的史料污染相关,但是ds却完全无视了这一点:它自己的诞生可还不到半年呢。

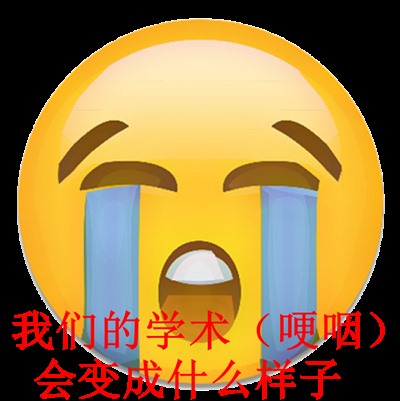

这显然是假的,就好像我们可以在小红书上看到的“AI辣评高校历史系”一样:这其中确实显现了某种网络舆论刻板印象上的真实,但显然不会有老师真的这样对学生讲话。AI的想象对于一些朴实的老师而言是一种夸张,对于足够抽象的导师而言,他的想象力恐怕又不够了——或者某些违反道德法律的事情被AI所想象到了,又被有形的大手所堵住了嘴——笔者不太相信这种答辩现场的语句交流,会直接流入AI的数据库,或者互联网公开搜索资料。

这种吐槽确实很犀利,很有趣,但可能的确有某种消除严肃性的风险。真有老师说这种话,估计早就上小红书了。

再往后,我们能看到薄伽丘的一句话:“瘟疫暴露的不是人体的脆弱,而是灵魂的饥渴”。这句话一看就是AI写的,如果读者对此有疑虑的话,可以直接找来十日谈的文档进行搜索,绝对不存在这么一句话。

我们对ds同志的行为批判就先到此为止吧,事实上,对一个AI进行批判有时候是一件比较荒谬的事。AI本质上是工具,我们批判,也许更多的要批判使用AI的人。

但也许,事情并没有这么简单。

2

技术未来:人工队与机械队如何比拼?

如果大家在前些年喜欢看cctv10频道的《我爱发明》栏目的话,大概经常会看到所谓人工队和机械队之间的生产大比拼,《我爱发明》栏目组往往喜欢用一种和谐的方式结束一场节目:人工队对机械队的效率赞不绝口,机械队对人工队的勤劳和精细表示赞赏。在这场大语言模型对对文本写作的冲击之下,恐怕不会有如此和谐美好的童话结局。

20140522期拉面新传节目:会赢的

这就引出我们文章中第一个严肃的问题:在学术写作的时候到底可不可以用AI?我们需要批判使用AI的人吗?这在当下可能不是一个问题,因为AI所生成的文本是容易识别的,而且使用AI显然不符合学术道德,毕竟这仿佛已经不是你自己做的事了。

但是在以后呢?

笔者相信大语言模型可以发展到一个近乎与以假乱真的层次,到那个时候,也许还有一些敏锐的人类能够发掘文章中的蛛丝马迹,但是对大部分人而言,AI的写作已经和真人没有太多区别了。到那个时候,我们究竟是从工具来评价一篇文章,还是从文章本身来评价它呢?

AI的本质终究是一个工具,而不是一位作者。

如果我们将写作比喻为耕地的话,在AI之前,可能我们是处于手工劳作的阶段,这样很累很辛苦。但是整片耕地的每一寸土壤脉络,作为农民的我,都摸得很清楚,因为我知道这些作物是如何经由我的双手一步一步成长起来的。

而在那之后,一个名为拖拉机的工具诞生了。这时有人开始用拖拉机辅助生产,一开始的拖拉机会造成很多污染,会导致农作物看上去奇奇怪怪的,味道也与手工生产的有所不同。

但是他快。甚至说是太快了。

让我们再看向人工队这一边吧:朴实的农民惊愕的看着这从天而降的钢铁怪物,一时被吓得合不拢嘴。很快,一些工作能力欠佳的农民跳上了拖拉机,冒着浓烟,开始在自己的土地上耕作起来。另外一部分资深的农民似乎不屑于和这粗糙的机器打交道,依然固执地采用着自己的方式犁田。

在相当的一段时间内,人工栽种的农作物口感会更好,但代价是所需要花费的劳动时间更久。这似乎无所谓,无非就是多花点时间嘛,农民们对于农业这个伟大的产业拥有足够的热情——就像是学术工人们对学术这尊神圣牌匾的态度一样。

到这里,笔者的答案就已经呼之欲出了:

堵不如疏。

技术的进步是无可避免的事情。人可以使用斧子砍树,也可以使用电动的锯子砍树,这是工具的区别,而不是人的区别。同样的,用AI进行文本生成,只是一种途径,只要生成出来的文本没有问题,那么过程如何,其实并不是最重要的内容。对于当下的人们而言,熟悉AI总归会是一项优势,而且随着技术的进步,这一优势在未来将会更为明显。

最重要的是文章本身,尤其在未来,当AI真的能超过大部分人的时候,对于本身就有写作基础的人而言,它将是一个良好的助手和工具。到那时,老教授们也得学着如何和自己的硅基助手打交道——或者至少让自己的碳基学生学会如何和它打交道。

所以从长远的角度来讲,从我们时代的文本写作的角度来讲,现在的AI不是太强了,恰恰相反,它是太弱了。当它能够达到普通人文社科研究生层次的那一天,我们每个人都可以享受高校邪恶导师的爽感了:拥有一个24小时为您服务的牛马学生。

噫!到时候的学术会是个什么样子呢?(期待)

3

后人眼中的前人

科技时代的赛博辉格史观

就在笔者写作的今日(3月30号),一则关于某知名历史公众号(x兰学社)文章引用不当的理论在圈子内发酵了起来。

某公众号在一讲述白朗起义的文章中引用了所谓的《李大钊全集》,然而李大钊27年就义,怎么可能提出十几年后的“新民主主义”呢?

公众号文章用AI写作不是问题,甚至哪怕整篇文章用AI写作也不是问题。因为AI的史料,哪怕是编的,也是可以反映一部分历史的:尽管这是一种后人强加给前人的想象,但这种想象也并非完全没有源自于过去的根据。

比如说,白朗起义确实可以被视作旧的农民战争向新民主主义革命过渡的一个先声——这句话在当前的官方史观下是没有任何问题可找的——但这本质上源自于未来后人多年后的盖棺定论。将这种未来的印象带入到真实历史之中,夸大地讲,是极其有害的。

就像维多利亚时代的辉格史家总爱把清教革命描绘成英国议会民主的前夜一样(deepseek,2025年3月30日)(怎么样,这句话是AI生成的,能看出来吗?),当代的人们可能也总喜欢拿现在的观念去附会过往。这种附会在宣传口径,娱乐口径和单纯的网络科普口径角度也许是好的,然而有头脑的人们绝不能止步于此。这种用当下回溯性建构过去的习惯,是当前AI在史学上的一个重要缺陷:永远是观点先行,一切材料围绕观点来编造。

这一特点,在文学上大体是有益的,但在严肃的史学角度确实需要杜绝。在当前的AI科技容量下,这种风险的确是值得考虑的。

中文

中文  English

English